马的脚趾结构与演化适应性是生物学中一个十分特殊的研究领域。随着时间的推移,马的足部结构经历了多次演化,这一过程不仅与马的生存环境密切相关,也体现了其对高速奔跑和承受巨大负重的生物力学需求。马类的脚趾从最初的多趾到现在的单趾,展现了强大的适应性,帮助马在不同的生态环境中繁衍生息。本文将从马的脚趾演化历史、解剖学特征、生物力学优势以及与马的生存环境之间的关系等方面,深入分析马的脚趾结构的独特性与演化适应性,并探讨其生物力学优势。

马类的脚趾演化可以追溯到数千万年前。早期的马类,如始祖马(Hyracotherium),拥有四个或三个脚趾,这使得它们能够适应原始森林中多变的地形。随着时间的推移,环境发生了巨大的变化,草原的扩展使得马类开始面临更加开阔的生存环境,跑步速度成为生存的关键。为了适应这种高速奔跑的需求,马的脚逐渐发展为只剩下一个功能性脚趾。现代马类脚趾的演化,实际上是与地质时代的环境变化紧密相连的。

在这一演化过程中,马的脚趾逐步退化,剩余的单一脚趾逐渐变得更长更强壮,能够有效分担运动中产生的冲击力与负荷。最初的多趾结构与现代单趾结构的转变是一个渐进的过程。与此同时,马的骨骼、肌肉和韧带等系统也发生了相应的演化,确保单一脚趾在高强度奔跑中能够保持灵活性和稳定性。

这种脚趾的退化不仅是功能性上的改进,同时也是与环境适应的一个重要标志。马的单一脚趾能够更好地分配体重,并减少地面摩擦,适应了广阔草原的快速奔跑需求。脚趾的退化是马类演化过程中一个显著的生物学特征,证明了它们对生存环境变化的高度适应性。

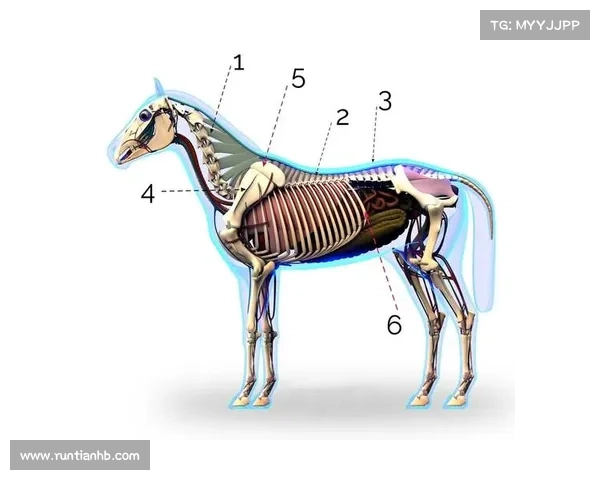

马的脚趾解剖学特征与其他多趾哺乳动物有显著的区别。现代马的脚部几乎可以看作是由一个巨大的蹄组成,蹄的结构主要由角质层、角质板和韧带等组成。蹄的外形不仅能够有效保护脚部内部的骨骼结构,还能够在奔跑时减少地面摩擦力,提高奔跑效率。

从骨骼结构来看,马的脚趾由一个主要的“蹄骨”构成,而其他退化的脚趾则完全退化或者变成了副足部结构。蹄骨通常由坚硬的角质层包裹,以增强对地面压力的承受能力。除此之外,马的蹄部还包含了一些重要的软组织,如冠状带和蹄囊,它们帮助马的脚在运动过程中保持弹性。

马的脚趾的解剖学特点展现了高度的生物学专业化,特别是在压力和负荷分配方面。蹄部的坚硬外层能够提供有效的保护,而其内在的柔韧性则保证了脚部在各种地面条件下的适应性。马脚趾的演化不仅改善了其生存能力,也为其提供了更多的生物力学优势。

马的脚趾结构演化的生物力学优势最为显著的是其在高速奔跑中的效率。由于马的脚趾已经进化为一个大型的蹄部结构,它的足底面积较大,能够有效分散马体重的压力,从而减少地面反作用力对马体造成的伤害。此外,马的蹄部设计也大大降低了运动时的地面摩擦力,从而提升了奔跑速度。

此外,马的蹄部还具备非常强的弹性,这使得在奔跑过程中,马的脚部能够有效吸收冲击力。通过对脚步的精准控制,马能够在跳跃或急速变向时,保持平衡并减少受伤风险。蹄部的结构还能有效促进脚步的快速恢复,确保长时间奔跑时马能够保持高效的运动表现。

通过这一系列的生物力学优势,马的脚趾结构在长时间的演化中成功地为马提供了适应各种环境的能力,使其成为一个极为高效的奔跑者。从生物力学角度来看,马的脚趾进化是对其生存方式和活动需求的完美回应,极大地提升了其生态竞争力。

马的脚趾进化过程是与其生存环境的变化密切相关的。早期的马类主要栖息在密林中,脚趾较多的结构帮助其在复杂的环境中行走。但随着草原的扩展,马开始面临更广阔的地形,需要具备更高效的奔跑能力。因此,马的脚趾逐渐退化为单一的蹄状结构,优化了马的快速奔跑能力。

此外,随着马类迁移到开阔的草原环境,马的脚部结构也逐渐优化以适应草地、沙地等不同地面的摩擦与压力需求。马的蹄部能够在多种地面条件下维持稳定,减少外界环境变化对其运动性能的影响。比如在沙漠等柔软的地面上,马的蹄部能够有效地分散重量,避免陷入松软的沙地中。

综上所述,马的脚趾结构的演化不仅仅是解剖学上的变化,它深刻反映了马类在不同生存环境下如何调整自身的生物学特征以适应环境的要求。通过这种生物学适应,马不仅能够在变化的环境中生存,还能在广袤的草原上成为极速的奔跑者。

一竞技总结:

综上所述,马的脚趾演化与其生物力学优势之间具有深刻的联系。从多趾到单趾的演化,反映了马类适应草原环境的需求。其脚部结构的解剖学特点,不仅为马提供了高效的奔跑能力,也提升了其在复杂环境中的生存竞争力。此外,马的脚趾结构还通过与生存环境的适应,实现了对生物力学的最大优化,使马能够在多种环境中发挥出极高的运动效率。

总的来说,马的脚趾结构及其演化适应性展现了自然选择对生物形态的塑造,以及生物体如何在环境的压力下进行优化调整。马类的脚趾演化不仅是生物学研究中的一个重要课题,也是我们理解动物适应性演化的重要范例。